引领新消费

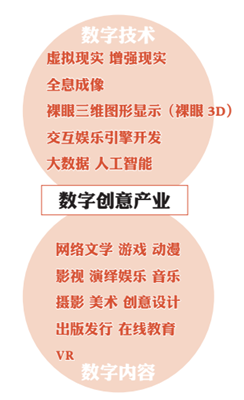

时至今日,我们越来越分不清新旧产业的界限,数字技术在其中“推波助澜”。当有一天,所有文化产业与网络技术融合得天衣无缝时,网络文化产业的概念也将失去意义。

但目前,随着数字技术不断地迭代,数字技术要与内容、网络平台相结合,才能产生效果。陈少峰认为,在此时,数字技术有点像一个入门条件。“现在的情况是,大家入门了,比拼的不是技术了,而是技术的创新能力,做平台的能力,以及整合内容资源的能力等。”

随着大数据、云计算、物联网、人工智能、区块链等技术不断创新,谁在某种技术的应用领域占优势,谁就会在某个业态领先。新技术的融合,也给文化产业带来更多的体验性、互动性、丰富性。“所以,我们越来越依赖这种体验,上网时间也越来越长。”陈少峰说。

2017年6月17日,在上海梅德赛斯-奔驰文化中心举办了一场虚拟人物演唱会。演唱会采用的是全息投影技术,更令人惊叹的是,目前已有诸多原创内容用户(UGC)为其创作了1万多首歌曲。

“这个虚拟人物就是这样真实存在了。”陈少峰表示,结合我们的生活方式、消费需求,网络文化产业也是一种消费升级。在平台为王的时代,大型网络公司掌握了领先的数字技术。因为他们不断突破数字技术各种可能的限制,追求更大的可能性。他们有技术、平台、数据。好的内容都向大平台奔去。反之,只有头部平台会有头部内容,形成良性循环。头部内容有了好平台的支撑,才能让人们看到好内容。

不确定因素增多

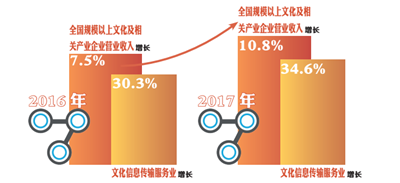

2012年以来,我国文化产业的发展基本上进入文化产业的“新常态”,即中高速发展,增速在12%-15%之间。在此期间,文化产业一直通过创新驱动力寻求高质量增长的新途径。这一态势就是宏观经济发展进入新常态直接影响下形成的。金巍认为,从国内形势看,文化产业还将保持中高速发展态势。但从国际上看,如果中美贸易争端进一步剧烈,我国文化产业发展速度会受到非常大的影响。

在防范系统性金融风险的背景下,金融政策对数字创意产业的影响需要多维度分析。一方面,数字创意产业作为国家战略性新兴产业,金融政策会向其倾斜,国家可能会通过资本市场扶持战略性新兴产业企业,比如上市或挂牌融资。同时,也会支持金融机构为战略性新兴产业提供更加完善的金融服务等。另一方面,自2017年以来,我国金融监管环境日益趋严,金融投资领域进入普遍审慎观察的时期。金巍分析,这将对数字创意产业的金融服务和投资产生两种倾向:一是受新经济概念的驱使,资金由其他产业向数字创意产业流动更快;二是使得原本在数字创意产业的资本泡沫部分会被挤压破裂。

面临两大困境

“平台为王,最大的问题在于精品内容可能会减少。”陈少峰进一步向记者解释,一方面,网络平台会“店大欺客”,另一方面,网络平台参与制作内容的力量有限。“举例来说,一个平台把过去攒下来的钱投资网络剧,如果第一部的利润较少,可能第二部就做不下去了。”所以,最大的问题是平台为王往往带来的是内容不为王。

同时,网络的发展对传统产业带来很大冲击,传统行业如何进入网络文化产业仍是难点。事实上,只有精通网络才能实现融合。而融合就是要成为这个领域的行家,要做得比别人出色才行。

总体来说,传统文化企业进入网络文化产业面临两个问题:一是好内容不够多,二是传统企业进入网络文化产业的进展并不顺利。

上述内容是目前数字创意产业在中国发展的现状。不过,《经济》记者在采访过程中发现,受访人普遍认为数字创意产业的难点集中在高质量人才稀缺,中小微文化企业融资贵、融资难,精品内容稀缺等方面。

这些难点呈现出哪些现象?行业人士又有怎样的精辟见解,请看后文解析。

(本刊见习记者张泽晗对本文亦有贡献)