宋代诗人杨万里有一首质朴的小诗:“莫言下岭便无难,赚得行人空喜欢。正入万山圈子里,一山放过一山拦。”用来形容石墨烯行业也颇为贴切。目前,国内石墨烯产业化应用进行到哪一步了呢?

从红海到蓝海

“我是一个理想主义者,当时我觉得石墨烯和电动车、高铁一样是中国弯道超车的机遇点。”7年前,金虎曾在一家国企的管理层任职。在国企工作13年的他,不满足于良好的福利待遇,创办了二维碳素,2015年在新三板挂牌上市。

“石墨烯创业难在它没有市场,创业者需要挖掘和培育一个新市场。”金虎认为,石墨烯企业不仅要把材料做出来,还要把材料的应用产品做出来。

“石墨烯制备出来以后,应该卖给谁呢?”这是金虎遇到的一个问题。

据金虎回忆,当时做石墨烯触摸屏,一是因为石墨烯具有透明、导电的性能,其二是他的投资人有一家触摸屏公司。进展比他预想得快。从2012年1月,产品研发完成到2014年量产出货只经历了两年多。

出乎意料的是,虽然石墨烯触摸屏为石墨烯首个应用打开了一扇窗,却让二维碳素走入了一个困境:随着触摸屏市场快速红海化,产品很快失去了利润优势。

“2012年,一片标准屏的价格为65元。到2014年,我们达到量产时,价格跌到15元-20元/片。到2018年,它变成了12元-13元/片。”原因在于,一方面,投入触摸屏行业的资金急速膨胀,造成恶性竞争;另一方面,其他规模大的生产线实现了规模化效应,压低了成本价。金虎只好选择了如工业控制、POS机等对触摸屏需求量较小的细分市场。

在触摸屏市场竞争激烈的2015年,一则新闻让金虎发现了一个全新的蓝海市场。当时iPhone6采用压力触控技术发布了3D touch功能。让他兴奋的是,二维碳素正在研发的石墨烯压力传感器,通过苹果公司对3D touch的认可,有了明确的市场目标。

今年,金虎对石墨烯传感器能实现量产和可观的销售额十分乐观。石墨烯传感器的技术门槛很高,主要难在开发的过程中与下游客户进行的系统性磨合。“我们两年前发布的传感器和现在的传感器完全不同,这就是两年来与系统集成商磨合的结果。”

虽然触摸屏产品没能让二维碳素扭转亏损的局面,“但它让我们在手机产业链里摔打了四五年,才找到传感器的新机会。”金虎认为,这应该是石墨烯的杀手锏应用。

石墨烯产业进入深水区

石墨烯的产业化应用远没有预想的那样快。它们会成功吗?

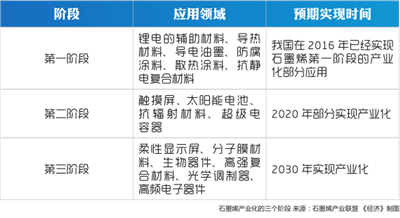

“从石墨烯产业发展来看,表面上风平浪静,实则暗潮涌动。它已进入深水区。”从2011年开始关注石墨烯的国家新材料产业发展专家咨询委员会委员、中国石墨烯产业技术创新战略联盟秘书长李义春告诉《经济》记者,简而言之,“忽悠时代”已经过去。目前石墨烯产业发展较快主要有三个领域:石墨烯防腐材料、新能源汽车电池、石墨烯电加热膜。

石墨烯防腐材料,已逐渐进入量产的进程。一些大的工程若要应用这类产品,仍需进一步测试。因此,石墨烯防腐涂料大规模进入市场,还需要市场的评价和验证。对于一些小型的化工厂,企业主觉得石墨烯防腐涂料的性价比不错,也有直接购买使用的。“目前此类石墨烯产品已实现销售突破,单独的企业有望形成1亿元的销售额。这也是石墨烯材料一个较大的突破。”李义春表示。

石墨烯在新能源汽车电池的应用

“石墨烯在新能源汽车电池方面,已进入第三代应用了。”李义春认为,第一代应用是导电添加剂,比亚迪率先采用含有石墨烯的导电添加剂,提高电池的性价比。目前各大企业全部采用了这一技术。

近年来,锂离子动力电池的生产制造对碳纳米管和石墨烯等先进导电剂的需求越来越大,预计2020年对导电浆料的需求达10万吨以上,这要求导电浆料主要生产企业具备万吨级以上产能条件。宁波墨西科技有限公司总经理刘兆平告诉《经济》记者,在国家工业强基工程项目支持下,今年年中墨西科技将建成万吨级石墨烯导电浆料生产线。

李义春认为,第二代应用是以东旭光电为首的快充技术出现以后,很多研发机构也加入快充技术的研发之列。目前快充技术已经进入产业化阶段。如果今年能够应用到新能源汽车上,也是一件鼓舞人心的事。

“石墨烯产业面临最大的问题是下游的配合和积极性的问题。”东旭光电副总经理王忠辉告诉《经济》记者,很多产品生产出来,下游企业不敢或不愿尝试。东旭光电发展新能源汽车产业,希望通过自有的汽车板块,拉动石墨烯电池的迅速崛起,带动它的商业化推广。“待石墨烯基锂离子电池与整车磨合顺畅以后,估计大规模应用的爆发点将在2019年。”

第三代是增加电池的电容量技术,目的是提高电池的行驶里程。目前在实验室阶段已有成果,但是在产业化上还有待突破。近期,三星电子宣布成功开发出石墨烯电池技术,提高电池容量,大幅降低充电时间。尽管如此,李义春判定,这一技术大规模产业化应用还需2年-3年。

石墨烯电加热膜成热点

燃煤污染是产生霾的因素之一。随着“煤改气”“煤改电”政策逐渐实行,为石墨烯电加热膜应用提供了市场机遇。

2017年,北方城市的蓝天数增多了,与冬季取消散煤燃烧有很大关系。2017年,中央财政支持试点城市推进清洁方式取暖替代散煤燃烧取暖,并遴选确定了天津、石家庄、唐山、保定、廊坊、衡水、太原、济南、郑州、开封、鹤壁、新乡12个城市入围首批试点。

石墨烯电加热膜从2016年开始进入这一市场。行业人士认为,石墨烯电加热膜还能解决新能源过剩的问题。比如,内蒙古新能源开工率低,弃光、弃风、弃电的现象依然存在,石墨烯电加热膜或可盘活这一市场。目前国内不少石墨烯企业都盯住了这一市场,如东旭光电、二维碳素、宁波柔碳电子科技有限公司等。

按地域划分,石墨烯电加热膜有两类市场:集中供暖的北方地区,产品销售多以建设工程形式的呈现;淮河以南地区,无集中供暖习惯,以散客居多。

去年冬季发生了“气荒”,金虎更加看好石墨烯电加热膜的应用前景。据金虎透露,目前公司已拿到了一些新建小区的工程,单项目建筑面积达几万平方米。

2017年,东旭光电的石墨烯电加热膜参与了一部分“煤改电”的试点,积累了在城市建筑、乡村房屋的测试数据。从数据反馈来看,农村用户对电费的敏感度较高,城市用户对产品功能、外观精美度等的要求较高。2017年是产品的数据积累期。他预计2018年,其销售额将达到几千万元。

与空调相比,石墨烯电采暖是一个柔和的辐射加热的过程,不会产生热风,造成空气水分大量散失。它的耗电程度与房间的保温效果关系密切。根据国家建筑标准,北方的房屋保温设施一般较好,在100平方米的房子里,石墨烯电采暖每天耗电不超过20度,而在南方同样条件下,每天耗电会在40度左右,从节能上说,南方建筑的节能标准有待提高。

李义春表示,石墨烯电加热膜经过小的示范,技术上逐渐成熟,今年有望实现较大的产业性突破。但目前来看,还有赖于配套政策的落实。“如果按照民用电费,一般家庭承受不起石墨烯电加热膜的耗电量。只有降低电价,石墨烯电加热膜才能低于烧锅炉取暖的成本。”若地方政府能够落实每度电0.1元-0.15元的配套政策,石墨烯电加热膜将有更大的市场空间。

随着各地政府采暖用电价补贴政策的逐渐出台,石墨烯的市场前景更为广阔。虽然目前在国家层面尚无系统性的电价补贴政策,但一些地方政府已经开始探索。

早在上个世纪60年代,碳纤维就被研发出来。直到上个世纪90年代,才被应用于军工领域。从硅材料的发展历史来看,从上个世纪60年代,美国人研发出集成电路。但是硅成为不可替代的材料则是在信息时代。碳纤维和硅从发现到应用,经历了三四十年的漫长过程。金虎认为,石墨烯是介于二者之间的材料,它能够进入很多传统行业,甚至出现颠覆性的应用,只不过现在尚未显现出来。他建议,从业者、地方政府,甚至是社会舆论,都应该对石墨烯的平稳和缓慢的发展抱以耐心。同时,也不能过于悲观。

此前,并没有一家销售真正的石墨烯产品的企业是盈利的。但是金虎认为,2018年行业里至少会有一家甚至更多石墨烯企业开始盈利。“这对石墨烯行业而言,是具有历史意义的突破。2018年才是真正的石墨烯元年,是石墨烯产业化的开端。”

狭义和广义的石墨烯产品

在推动高技术就绪指数石墨烯技术快速发展时,还需要注意其产品是属于狭义上的石墨烯产品,还是广义上的石墨烯产品。基于目前石墨烯所处的发展阶段,市面上的产品大致可以分为狭义和广义两类。狭义的石墨烯产品可以认为是石墨烯材料在产品中起到了一定程度的功效。具体来说,第一类:石墨烯在产品中起到核心材料的作用,使得传统产品的性能得到了飞跃式的提升。第二类:石墨烯在产品中起到重要的作用,可以使得产品的性能得到大幅度的改善。相比之下,广义上的石墨烯产品所涵盖的范围更为广泛。一类是以石墨烯替代产品原有配方中的某个成分,其效果并不显著。另一类则是在传统产品中添加石墨烯,但并不产生功效。还有一类在产品中并不添加石墨烯,而是在包装和宣传上借用石墨烯概念。

由于石墨烯仍处于产业生命周期中的概念期,行业信息的不对称性导致我们很难对这几类产品进行区分。前两类狭义上的石墨烯产品可以真正满足市场需求,促进行业健康发展。而后几类则是借助石墨烯新兴技术的概念进行过度包装,并不能真正推动行业发展。因此,在众多的石墨烯技术中,寻找到真正市场需求的进行发展,才能推动石墨烯技术从实验室走向民众普通生活。过多的概念性产品炒作,将导致期望膨胀期产生大量的泡沫,透支行业的发展潜力。