【新春报道】从同学30年聚看春节的变化

不知不觉间,一年远去了,一年又到了,与儿时对年的那份“热切”相比,人到中年的我,已越来越对这个昔日炙手可热的词没了感觉。但今年却稍有不同,一件意料之外的事情,竟于瞬间激活了我对年日渐麻木的心,也点燃了我对这个传统佳节尘封已久的激情。

科技的发展,在日新月异、一日千里地改变着人们的生活,浑然不觉间,手机、QQ、微信,这些看似轻小的、不起眼的物件让“海内存知己,天涯若比邻”这句话成了看得见摸得着的现实。去年冬季,家乡的几个“土里土气”的初中同学,怀着对往昔峥嵘岁月的眷恋与缅怀,建起了一个微信群,并打电话诚邀我这个千里之外的北漂人加入。

这让我又惊、又喜、又激动——为这份跨越了整整30年的珍稀的、日渐濒危的情。然而,让我尴尬的是,我竟不知微信为何物——真不像个在天子脚下混饭的人。4年前,举家迁入北京时,才懂得什么叫QQ,如何使用QQ,而对微信则基本上持一种它不理我不理它的客气,因为我的生活用不着它。然而,现在却不得不与之结缘了。

于是,在女儿的帮助下,用妻子的功能虽多却形同摆设的手机加了进去。没有想到的是,从此可热闹了,每天下班一回家,第一件事就是迫不急待地看看群里有谁新发了言,发了图片。在女儿手把手的指教下,与时代脱节的我,终于学会了微信使用的三大件:发语音,发图片,发红包。

就这样聊啊,聊啊,聊得都有点废寝忘食了。用女儿的话来说,就是上瘾了。30年前,这个拥有60来人的小集体,全是些十来岁的毛脚少年,相互神秘的男女生之间连大话也没有说过,甚至连正眼都没敢瞧过。30年后,彼此皆为人妻、人父,相互间却“揪”着就说,没完没了,大有语不惊人死不休之势。借着小小的寸屏,一颗颗未眠的童心,仿佛穿越时空,再次回到了那遥远的昔日。意犹未尽中,大家相约:春节后的正月初三,搞一次30年聚。

30年前分别于初三年级,30年后,再回首时恰好是正月初三这个离年最近的吉利日子,这看似一种有约在先的设计,其实却是一种可遇而不可求的缘和命中注定的分。

平淡的年,因塞入这么一桩既新鲜又耳熟能详的趣事,而使我重拾了昔日的那份期待。

果然,这牵挂了大家一个冬季的聚会让人不虚此期。当年60几人的班,整整聚起了56人。个别几个不能按时赴会,也只是临时有急事,无法抽身,而绝非有意不来。从打来的电话,就能感知其那份身不由己的无奈与遗憾。

激动人心的时刻从相见时互相辨认开始。不管是男生,还是女生,一见面,大家就远远地把手伸向对方,在辨认中叫着对方的名字。叫对了,相互间开怀大笑,脸上满是荣幸的神色;叫错了,也是一阵意料之中的大笑,但并不尴尬,因为毕竟历经了物是人非的30载。

温暖人心的时刻更在于席间喝酒时的相互照应,那种不顾一切死命劝酒、令人望而生畏的局面已难得一见。大家都非常关照、礼让、理解,能喝的,在酒知己的作陪下,高举酒杯,高高兴兴地随心喝;不能喝的,不遮不掩地或以饮料代酒,或以茶水代酒,只要杯碰在一起,就是一抹又一抹会心的、无拘无束的微笑。

聚会的亮点在于重温同学之情,也在于重温师生之情。班主任李老师,被大家簇拥着,亲热地问长问短。看得出,大家对恩师的那份发自内心的尊重与想念。话说够了,就是自发地与老师合影留念,与30年前一样,再次将这短短的瞬间凝固成了不可磨灭的永恒。

30年间,大部分同学从未谋面,而一旦聚在一起,自然地,想说的话,可说的话,就不会少。在叙旧话新中,话题也不会不说这一年一度的年。在感慨中,大家觉得,儿时对年的期盼,几乎是整整一年的事情,正式地说,应始于每年的正月十五。因为这个一年一度的年在大家小小的心灵中寄托了无限需要满足的期待,而这些期待仅有部分在千呼万唤中呼啸而过的年中得到了满足,而部分无法兑现的遗憾,则只能被自动结转到对下一个年的更加热切的期盼中。

儿时期待过年,自然离不了对吃、穿、玩的期待。只有在这一天,才可以随心所欲地吃自己垂涎三尺的菜肴;只有在这一天,才有可能换一身或半身自己梦寐以求的新衣服;只有在这一天,才可以名正言顺地买回和燃放自己虽不多但爱得如痴如醉的爆竹。

这些为人父、为人母的“大娃们”,经常跟自己的孩子讲,那时的过年,吃得并不丰盛,不过是一顿半菜半肉、以菜为主的饺子、一盘圆蓬蓬的豆芽菜、一大碗粉条猪肉豆腐“熔于一炉”的大烩菜而已。大家都说,那时父辈们爱说、常说的一句话就是,啥时才能吃上一顿全肉饺子呀?而现在的过年,鸡肉、鱼肉、猪肉、羊肉,以及各种新鲜蔬菜,可以尽情地大吃特吃,只要自己肚子能放下,就不愁吃不到。当年,一个成年人一顿能吃50个饺子,现在一家三口或四口,一顿顶多吃50个饺子。而且,也不只是在过年时才能吃到儿时想吃但或吃到或吃不到的东西,一年中,只要愿意吃,随时随地可以一饱口福。家里不愿做时,还可以到饭店。以前,父辈们常为没什么可吃而发愁,现在的我们却为可吃的太多、应有尽有、无从选择而发愁。

30年前甚至稍早一点的儿时,过年时穿得并不体面,能从头换到脚的孩子少之又少,大多数孩子只能换一件新衣服,或换件上衣,或换件裤子。所以,除夕这天一大早,大家就会迫不急待地穿上夜里父母亲置于炕边的新衣服,匆匆忙忙地拨拉过饭,携上那时无独有偶的兄弟姐妹,跑出家门,与早已聚集在巷口的同伴们融为一体。在难以言传的兴奋中,相互对望着,展示着自己的新衣服,评说着别人的新衣服。那时的新衣服,面料很普通,一般情况下,都是那种土里土气的斜纹棉布。那时候,最时髦、最让人向往和眼热的衣服,莫过于用的确良、的卡乃至后来的绦纶布做成的了。所以,一旦有人穿上这种布料的衣服,马上就能引来一阵众星捧月般的围观,招来一片羡慕不已的称赞。无论什么面料的衣服,都是母亲用自家的缝纫机自造的,从百货店里购买成衣是一个作梦都想不到的奢望。30年前毕业时,虽已是改革开放的大好时期,但同学们的穿着并不时髦,这从那张发黄的老照片就能看到。但30年后的今天,却截然不同,同学中,无论是家庭妇女、庄稼汉,还是坐办公的上班族,穿着都很入时、新潮,相互之间几无差别。着装入时,再加上气色好,精神面貌好,使彼此少了许多昔日很冠冕的祝愿之类的话。

说完吃穿,大家理所当然地说到了玩的。那时的过年,对孩子们尤其是男孩子们来说,有两样极品玩具,可谓百玩不厌。一样是放爆竹,爆竹有大小之分,小的是鞭炮,大的叫麻炮,俗称二踢脚,倘若碰上好年景,慷慨的父母还会给孩子一个惊喜,买一两个颜色鲜艳的花筒,让燃放时五颜六色的烟花照彻孩子的心灵,并渲染一下节日的气氛。那时,无论是鞭炮也好,麻炮也好,家家户户都买得不多,所以我们放鞭炮时多是拆开,一只一只地燃放,生怕一下子放完,而现在几千响的鞭炮燃放时都直嫌慢。麻炮呢,也是计划着放,除夕放多少,春节放多少,初一到十五每天各放多少,都有很细的规划,以确保正月里天天都有节日的气氛。以前,兄弟姐妹们多,相互之间,常因争抢屈指可数的爆竹吵架甚至不惜打架;现在,家里的孩子们少,购买的也多了,不仅再没人抢了,甚至由于那成堆成堆的烟花当年放不完,而不得不推到第二年再放。

与放爆竹同样受孩子们欢迎的一种玩具是,打扑克。过年时,父母或亲戚会给孩子们在今天看来微不足道的压岁钱,这些钱除了用来买小吃的之外,最主要的去向是拿去买扑克。一副精美的全塑扑克会让孩子们快快乐乐地玩上一个正月,眼亮上一个正月。

除了这两样经典玩具之外,还有一样好的玩具,就是父母会用糊窗户剩下的边角彩纸给孩子们制作一个精美的风车。这可是个好玩具,玩的时候,举过头顶,向前一跑,风车就会团团转个不停,那飞旋的彩纸所形成的变化莫测的图案顿让我们的心也在瞬间一片明艳。而现在,除了扑克之外,电脑、手机的普及,使得电子游戏成了孩子们甚至成年人一年之中包括过年时乐此不疲的新玩具。

这让大家由衷地感叹:我们的时代前进了,发展了!城乡一体化,再加上电子商务的出现,让大小城市之间、乡村之间的差距在越来越小!我们应该举起手来,为这些年来我们国家、我们每一个人所取得的成就鼓掌、点赞!

美中不足的是,吃穿玩的变化,再加上一些传统的过年元素的淡化,以及被前行的时代不可逆转地淹没,使得大家越来越难以找到年的感觉,越来越对过年少了期盼。如玻璃窗户代替了木制窗户,让传统的精巧剪纸、窗花没了用场。洁白的瓷砖让春联越来越无处可贴,以前过年时满墙的新年画现在则纯粹遁了形。传统元素中,唯一不变的一样是:垒旺火,燃旺火。这个用炭块垒成的黑家伙在除夕日新旧年交替时被家家户户同时点燃,瞬间就将人们拉回到了遥远的过去。

在推心置腹的热聊中,同学间这种跨越了30年的友情、亲切在得以延续中,得到了所未有的展现甚至是“发泄”。细想,如果没有年这个传统节日为媒,这次倍受同学期待并给足了大家快乐与温情的聚会将难以如愿,虽说,聚首的56个同学有2/3生活在当地,但那1/3却远在几百里甚至千里之外的异乡——只有年这个节日给了他们成行的机会和宽裕的时间。反而言之,如果不是这次聚会,这个一年一度的年也肯定会在重重复复、平平淡淡中了无痕迹地一晃而过,当鞭炮的硝烟散尽之时,再次给大家留下年已不年的慨叹。

聚会中也不乏有小小的、偏题的插曲。正如之前预料的一样,我和妻也成了聚会中被恶搞的对象。原因是这个班的男女生中,我和妻是唯一一对成为连理的。几个活跃分子,甚至当场口口声声地逼我们交代当年是如何神不知鬼不觉地瞒天过海,成功“偷渡”的,是谁追的谁。我说,我们当年什么也没有,与大家一样,彼此是井水不犯河水、一尘不染的同学,我们相见、相遇并走到一起是在初中毕业5年之后同时考入一个城市之时,这是一种缘分。但是,没人信!于是乎,恶搞的风暴接二连三地扑面而来。好在,看足了我们窘态的同学懂得适可而止,给了我们下得来的台阶。

聚会结束了, 我这朵飘回故乡的云再次飘到异乡。年也过去了,在变与不变间开始了新的永恒的轮回。回首逝去的30年的沧桑岁月,我心潮澎湃,感慨万千,而眺望未来的未知日子,我很难知道,当我们再过30年,再次回望今天时,会有一种什么样的感慨。于是,就写下了以上文字。

科技的发展,在日新月异、一日千里地改变着人们的生活,浑然不觉间,手机、QQ、微信,这些看似轻小的、不起眼的物件让“海内存知己,天涯若比邻”这句话成了看得见摸得着的现实。去年冬季,家乡的几个“土里土气”的初中同学,怀着对往昔峥嵘岁月的眷恋与缅怀,建起了一个微信群,并打电话诚邀我这个千里之外的北漂人加入。

这让我又惊、又喜、又激动——为这份跨越了整整30年的珍稀的、日渐濒危的情。然而,让我尴尬的是,我竟不知微信为何物——真不像个在天子脚下混饭的人。4年前,举家迁入北京时,才懂得什么叫QQ,如何使用QQ,而对微信则基本上持一种它不理我不理它的客气,因为我的生活用不着它。然而,现在却不得不与之结缘了。

于是,在女儿的帮助下,用妻子的功能虽多却形同摆设的手机加了进去。没有想到的是,从此可热闹了,每天下班一回家,第一件事就是迫不急待地看看群里有谁新发了言,发了图片。在女儿手把手的指教下,与时代脱节的我,终于学会了微信使用的三大件:发语音,发图片,发红包。

就这样聊啊,聊啊,聊得都有点废寝忘食了。用女儿的话来说,就是上瘾了。30年前,这个拥有60来人的小集体,全是些十来岁的毛脚少年,相互神秘的男女生之间连大话也没有说过,甚至连正眼都没敢瞧过。30年后,彼此皆为人妻、人父,相互间却“揪”着就说,没完没了,大有语不惊人死不休之势。借着小小的寸屏,一颗颗未眠的童心,仿佛穿越时空,再次回到了那遥远的昔日。意犹未尽中,大家相约:春节后的正月初三,搞一次30年聚。

30年前分别于初三年级,30年后,再回首时恰好是正月初三这个离年最近的吉利日子,这看似一种有约在先的设计,其实却是一种可遇而不可求的缘和命中注定的分。

平淡的年,因塞入这么一桩既新鲜又耳熟能详的趣事,而使我重拾了昔日的那份期待。

果然,这牵挂了大家一个冬季的聚会让人不虚此期。当年60几人的班,整整聚起了56人。个别几个不能按时赴会,也只是临时有急事,无法抽身,而绝非有意不来。从打来的电话,就能感知其那份身不由己的无奈与遗憾。

激动人心的时刻从相见时互相辨认开始。不管是男生,还是女生,一见面,大家就远远地把手伸向对方,在辨认中叫着对方的名字。叫对了,相互间开怀大笑,脸上满是荣幸的神色;叫错了,也是一阵意料之中的大笑,但并不尴尬,因为毕竟历经了物是人非的30载。

温暖人心的时刻更在于席间喝酒时的相互照应,那种不顾一切死命劝酒、令人望而生畏的局面已难得一见。大家都非常关照、礼让、理解,能喝的,在酒知己的作陪下,高举酒杯,高高兴兴地随心喝;不能喝的,不遮不掩地或以饮料代酒,或以茶水代酒,只要杯碰在一起,就是一抹又一抹会心的、无拘无束的微笑。

聚会的亮点在于重温同学之情,也在于重温师生之情。班主任李老师,被大家簇拥着,亲热地问长问短。看得出,大家对恩师的那份发自内心的尊重与想念。话说够了,就是自发地与老师合影留念,与30年前一样,再次将这短短的瞬间凝固成了不可磨灭的永恒。

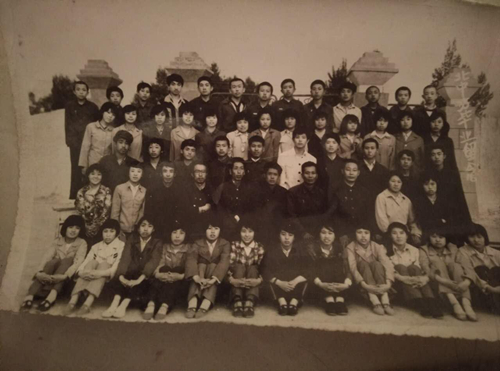

30年前和现在的全班合影

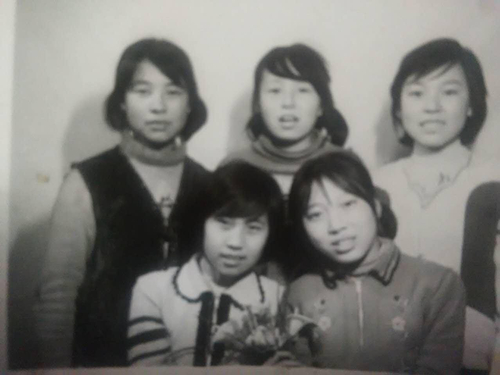

今非昔比的五姐妹

30年间,大部分同学从未谋面,而一旦聚在一起,自然地,想说的话,可说的话,就不会少。在叙旧话新中,话题也不会不说这一年一度的年。在感慨中,大家觉得,儿时对年的期盼,几乎是整整一年的事情,正式地说,应始于每年的正月十五。因为这个一年一度的年在大家小小的心灵中寄托了无限需要满足的期待,而这些期待仅有部分在千呼万唤中呼啸而过的年中得到了满足,而部分无法兑现的遗憾,则只能被自动结转到对下一个年的更加热切的期盼中。

儿时期待过年,自然离不了对吃、穿、玩的期待。只有在这一天,才可以随心所欲地吃自己垂涎三尺的菜肴;只有在这一天,才有可能换一身或半身自己梦寐以求的新衣服;只有在这一天,才可以名正言顺地买回和燃放自己虽不多但爱得如痴如醉的爆竹。

这些为人父、为人母的“大娃们”,经常跟自己的孩子讲,那时的过年,吃得并不丰盛,不过是一顿半菜半肉、以菜为主的饺子、一盘圆蓬蓬的豆芽菜、一大碗粉条猪肉豆腐“熔于一炉”的大烩菜而已。大家都说,那时父辈们爱说、常说的一句话就是,啥时才能吃上一顿全肉饺子呀?而现在的过年,鸡肉、鱼肉、猪肉、羊肉,以及各种新鲜蔬菜,可以尽情地大吃特吃,只要自己肚子能放下,就不愁吃不到。当年,一个成年人一顿能吃50个饺子,现在一家三口或四口,一顿顶多吃50个饺子。而且,也不只是在过年时才能吃到儿时想吃但或吃到或吃不到的东西,一年中,只要愿意吃,随时随地可以一饱口福。家里不愿做时,还可以到饭店。以前,父辈们常为没什么可吃而发愁,现在的我们却为可吃的太多、应有尽有、无从选择而发愁。

30年前甚至稍早一点的儿时,过年时穿得并不体面,能从头换到脚的孩子少之又少,大多数孩子只能换一件新衣服,或换件上衣,或换件裤子。所以,除夕这天一大早,大家就会迫不急待地穿上夜里父母亲置于炕边的新衣服,匆匆忙忙地拨拉过饭,携上那时无独有偶的兄弟姐妹,跑出家门,与早已聚集在巷口的同伴们融为一体。在难以言传的兴奋中,相互对望着,展示着自己的新衣服,评说着别人的新衣服。那时的新衣服,面料很普通,一般情况下,都是那种土里土气的斜纹棉布。那时候,最时髦、最让人向往和眼热的衣服,莫过于用的确良、的卡乃至后来的绦纶布做成的了。所以,一旦有人穿上这种布料的衣服,马上就能引来一阵众星捧月般的围观,招来一片羡慕不已的称赞。无论什么面料的衣服,都是母亲用自家的缝纫机自造的,从百货店里购买成衣是一个作梦都想不到的奢望。30年前毕业时,虽已是改革开放的大好时期,但同学们的穿着并不时髦,这从那张发黄的老照片就能看到。但30年后的今天,却截然不同,同学中,无论是家庭妇女、庄稼汉,还是坐办公的上班族,穿着都很入时、新潮,相互之间几无差别。着装入时,再加上气色好,精神面貌好,使彼此少了许多昔日很冠冕的祝愿之类的话。

说完吃穿,大家理所当然地说到了玩的。那时的过年,对孩子们尤其是男孩子们来说,有两样极品玩具,可谓百玩不厌。一样是放爆竹,爆竹有大小之分,小的是鞭炮,大的叫麻炮,俗称二踢脚,倘若碰上好年景,慷慨的父母还会给孩子一个惊喜,买一两个颜色鲜艳的花筒,让燃放时五颜六色的烟花照彻孩子的心灵,并渲染一下节日的气氛。那时,无论是鞭炮也好,麻炮也好,家家户户都买得不多,所以我们放鞭炮时多是拆开,一只一只地燃放,生怕一下子放完,而现在几千响的鞭炮燃放时都直嫌慢。麻炮呢,也是计划着放,除夕放多少,春节放多少,初一到十五每天各放多少,都有很细的规划,以确保正月里天天都有节日的气氛。以前,兄弟姐妹们多,相互之间,常因争抢屈指可数的爆竹吵架甚至不惜打架;现在,家里的孩子们少,购买的也多了,不仅再没人抢了,甚至由于那成堆成堆的烟花当年放不完,而不得不推到第二年再放。

与放爆竹同样受孩子们欢迎的一种玩具是,打扑克。过年时,父母或亲戚会给孩子们在今天看来微不足道的压岁钱,这些钱除了用来买小吃的之外,最主要的去向是拿去买扑克。一副精美的全塑扑克会让孩子们快快乐乐地玩上一个正月,眼亮上一个正月。

除了这两样经典玩具之外,还有一样好的玩具,就是父母会用糊窗户剩下的边角彩纸给孩子们制作一个精美的风车。这可是个好玩具,玩的时候,举过头顶,向前一跑,风车就会团团转个不停,那飞旋的彩纸所形成的变化莫测的图案顿让我们的心也在瞬间一片明艳。而现在,除了扑克之外,电脑、手机的普及,使得电子游戏成了孩子们甚至成年人一年之中包括过年时乐此不疲的新玩具。

这让大家由衷地感叹:我们的时代前进了,发展了!城乡一体化,再加上电子商务的出现,让大小城市之间、乡村之间的差距在越来越小!我们应该举起手来,为这些年来我们国家、我们每一个人所取得的成就鼓掌、点赞!

美中不足的是,吃穿玩的变化,再加上一些传统的过年元素的淡化,以及被前行的时代不可逆转地淹没,使得大家越来越难以找到年的感觉,越来越对过年少了期盼。如玻璃窗户代替了木制窗户,让传统的精巧剪纸、窗花没了用场。洁白的瓷砖让春联越来越无处可贴,以前过年时满墙的新年画现在则纯粹遁了形。传统元素中,唯一不变的一样是:垒旺火,燃旺火。这个用炭块垒成的黑家伙在除夕日新旧年交替时被家家户户同时点燃,瞬间就将人们拉回到了遥远的过去。

聚会中也不乏有小小的、偏题的插曲。正如之前预料的一样,我和妻也成了聚会中被恶搞的对象。原因是这个班的男女生中,我和妻是唯一一对成为连理的。几个活跃分子,甚至当场口口声声地逼我们交代当年是如何神不知鬼不觉地瞒天过海,成功“偷渡”的,是谁追的谁。我说,我们当年什么也没有,与大家一样,彼此是井水不犯河水、一尘不染的同学,我们相见、相遇并走到一起是在初中毕业5年之后同时考入一个城市之时,这是一种缘分。但是,没人信!于是乎,恶搞的风暴接二连三地扑面而来。好在,看足了我们窘态的同学懂得适可而止,给了我们下得来的台阶。

聚会结束了, 我这朵飘回故乡的云再次飘到异乡。年也过去了,在变与不变间开始了新的永恒的轮回。回首逝去的30年的沧桑岁月,我心潮澎湃,感慨万千,而眺望未来的未知日子,我很难知道,当我们再过30年,再次回望今天时,会有一种什么样的感慨。于是,就写下了以上文字。